呼出气中VOCs能发现人体疾病?

日期:2022-07-09

呼吸是人体与外界环境气体不断交换的过程,然而当下新冠疫情仍在肆虐,甚至在某些特殊工作环境,空气中可能存在如病毒、细菌、生化毒剂、毒素、不明病原体、化学物质等有毒有害物质,这些高致病微生物严重危害人体健康。目前已有的空气安全预警技术主要针对有限的污染物或者有毒物质进行实时监测,无法覆盖包括生物与化学威胁在内的所有潜在威胁。

呼出气中的生物标志物、挥发性有机物(VOCs)常被用作研究人体病毒如呼吸道炎症、癌症等。北京大学环境科学与工程学院要茂盛教授团队发现,当大鼠暴露在如内毒素、蓖麻毒素、臭氧以及二氧化碳等在有毒物质的空气中时,不同的污染物暴露会导致大鼠呼出气排放不同的VOC组分。团队通过集成活体大鼠、呼出气采样与VOC在线监测创建了空气综合毒性在线监测RSTair(Rats Sniff off Toxic Air)系统,通过该系统实时监测大鼠呼出气VOCs浓度的变化可以预警所呼吸空气毒性的变化。

Rats Sniff off Toxic Air (RSTair)系统示意图 (Chen et al,2020)

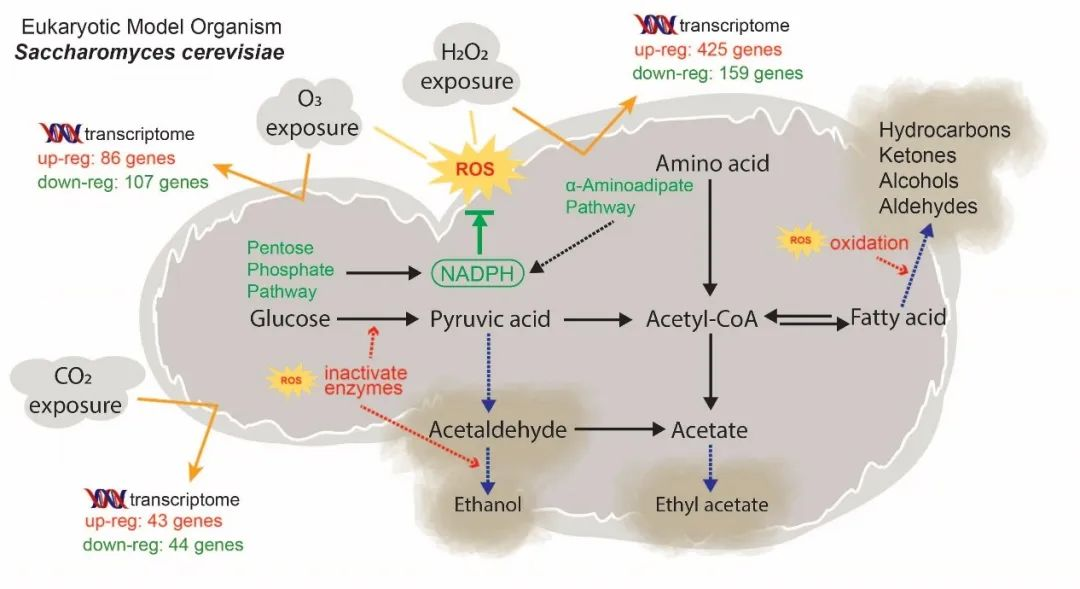

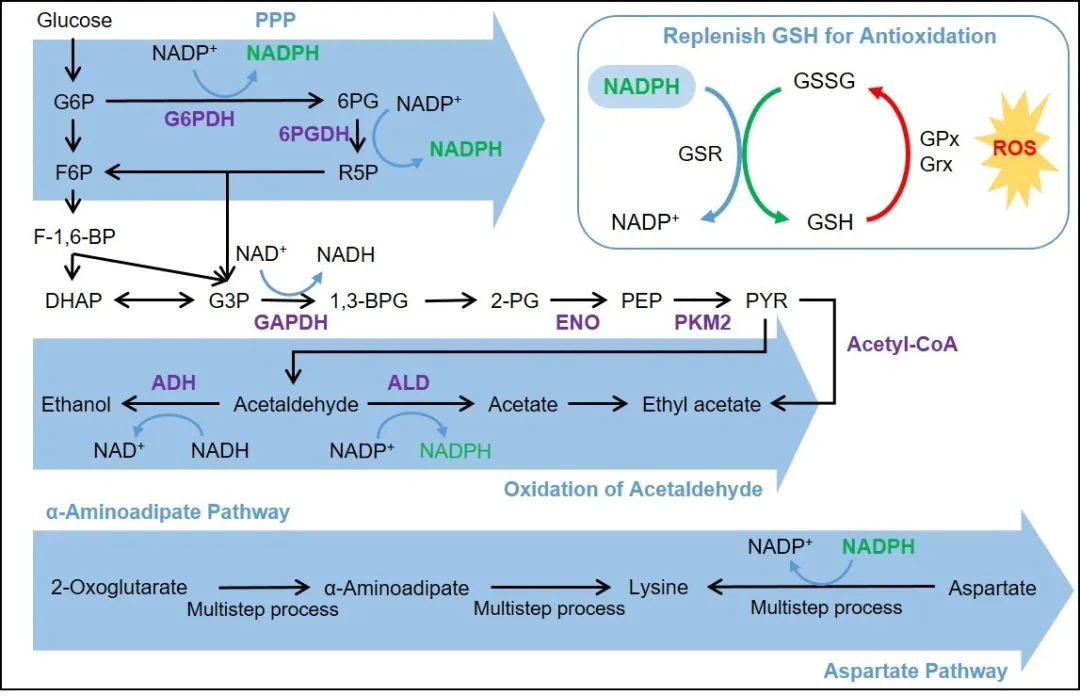

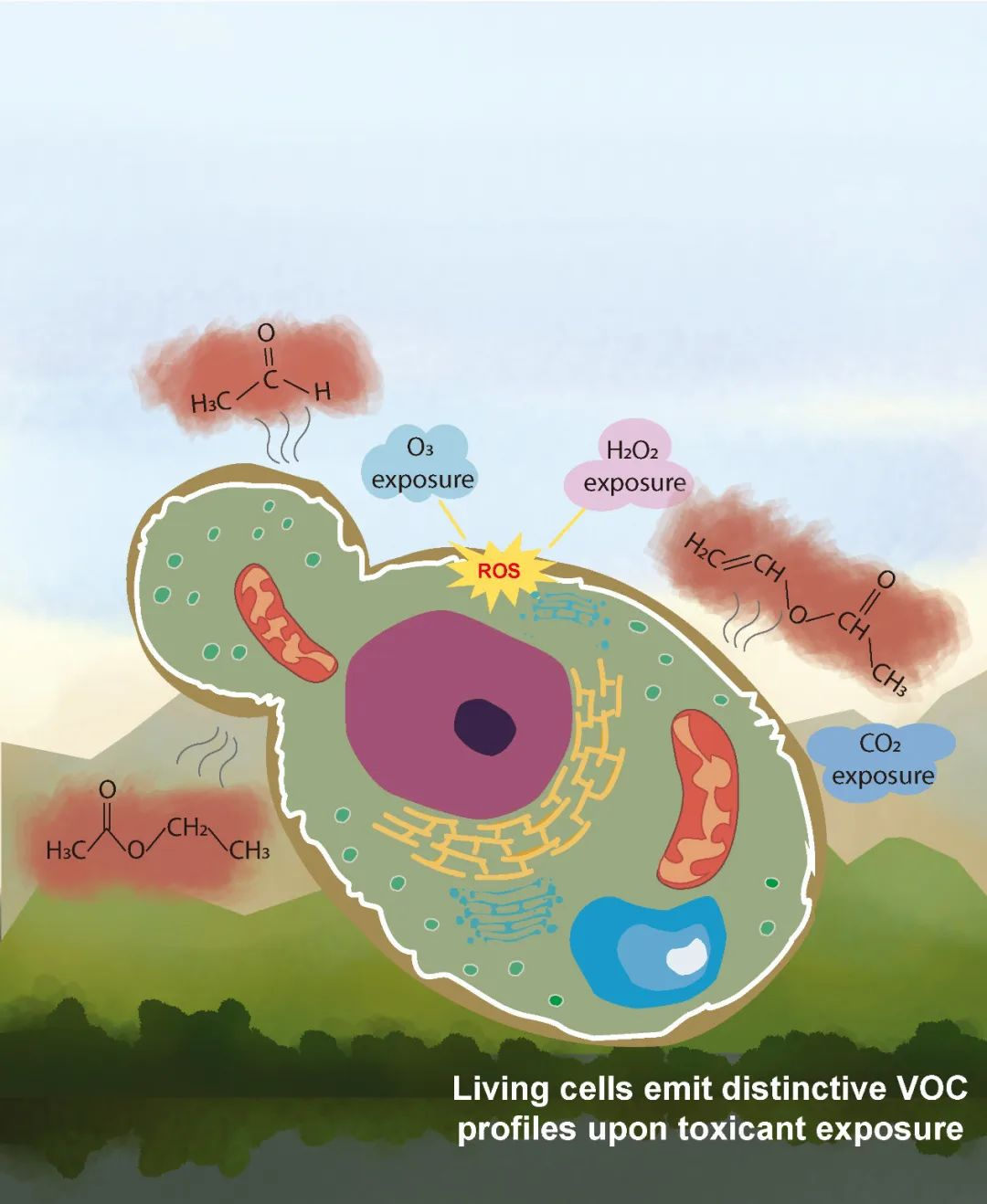

最近,要茂盛教授团队通过最新人群研究发现,人体呼出气中的“丙醇和异戊二烯”可以作为短期霾污染暴露的潜在气体生物标志物,对呼出气的VOCs监测可以实时反应人体机能,可用于研究从空气、皮肤和消化等不同途径化学和生物来源的污染物暴露情况。为进一步探究污染物暴露导致特征性VOCs产生的生物学机制,要茂盛教授团队利用真核模式生物酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)研究了不同毒性物质(过氧化氢,臭氧)和二氧化碳暴露后细胞VOCs的释放情况,并利用转录组测序对酵母细胞体内发生的转录变化进行了生物通路的富集分析。 酿酒酵母细胞应对毒性物质胁迫 而释放挥发性有机物的生物学机制 VOCs监测结果显示:不同的有毒物质暴露导致酵母细菌释放出特征性VOCs,其中酵母细菌排放的乙酸乙酯和正丙酸乙酯在本研究中的三种毒性物质暴露后均出现显著差异,可作为未来进行环境毒性监测的潜在标志物。酵母细菌释放的VOCs变化源于细胞应对环境胁迫而进行的代谢重排,例如乙酸乙酯产生于酵母细胞的无氧呼吸,而这一过程有助于减少对细胞有害的乙醛的积累。 转录组测序结果显示:暴露有毒物质后,酵母细胞内与核糖体、糖类和氨基酸相关的代谢或信号通路发生了显著变化。值得注意的是,糖代谢中从糖酵解向磷酸戊糖途径的转移、以及赖氨酸合成中天冬氨酸途径的抑制对于为酵母细胞提供还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)以应对氧化胁迫至关重要。 这项研究进一步证明活体释放的VOCs可用于监测和防范有毒物质暴露,同时也对此前在大鼠和人体暴露于空气污染后观察到的呼出气VOCs指纹变化提供了机制上的理解。 酿酒酵母细胞通过重排代谢的 抗氧化机制和乙酸乙酯的产生

呼出气VOCs指纹探测与机器学习的集成可以用于精准分析呼出气体中的许多生物标记物,从而实现真正意义的疾病早期发现。使用呼吸气生物标志物进行疾病早期检测可能代表着未来疾病预防工作的重大技术进步,可以实现人体环境暴露疾病类似“烟雾报警器”的功能。

参考文献: [1]Chen, H.; Zheng, Y.; Wang, M. ; Wu, Y.; Yao, M., Gene-regulated Release of Distinctive Volatile Organic Compounds from Stressed Living Cells, Environ. Sci. Technol. 2022, DOI: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.2c01774 [2]Zhang, L.; Li, X.; Chen, H.; Wu, Z.; Hu, M.; Yao, M. Haze Air Pollution Health Impacts of Breath-Borne VOCs. Environ. Sci. Technol. 2022, DOI: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.2c01778 [3]Chen, H.; Qi, X.; Zhang, L.; Li, X.; Ma, J.; Zhang, C.; Feng, H.; Yao, M., COVID-19 Screening Using Breath-Borne Volatile Organic Compounds. J. Breath Res. 2021, 15, 047104. [4]Chen, H.; Li, X.; Yao, M., Rats Sniff Off Toxic Air. Environ. Sci. Technol. 2020, 54, (6), 3437-3446.

来源:网络

免责声明:所载内容、图片来源互联网,微信公众号及单位/个人投稿等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。

豫公网安备 41072402000233号 |

豫公网安备 41072402000233号 |